La finestrella dell’anima

#losapevateche

Leggenda

la finestrella

dell’anima

Le leggende legate al popolo walser sono numerose e antiche. Una delle storie più popolari che si tramandano da generazioni è legata alla finestrella dell’anima, un tempo parte di ogni casa walser.

Le origini della leggenda

Il fascino che avvolge la storia del popolo walser è difficile da ignorare. Questa popolazione di origine germanica arrivata ai piedi del Monte

Rosa tra il XIII e il XIV secolo, è riuscita per secoli a mantenere intatte

le proprie usanze, portando sino ai giorni nostri storie e leggende strettamente legate a tradizioni antichissime.

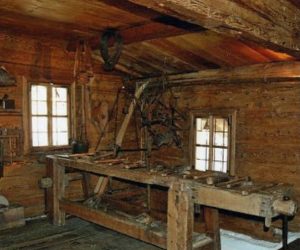

Una di queste leggende parla della “finestrella dell’anima”, in lingua Titzschu conosciuta come “Seelabalgga”. Quando si visita una casa walser, tra gli spazi interni più amati vi è sicuramente la Stube,

l’unico locale riscaldato della casa durante le lunghe veglie invernali.

Fuori il gelido inverno, dentro le famiglie numerose raccolte intorno

ad un tavolo a raccontarsi storie che narrano del rapporto dell’uomo

giunte sino a noi, tramandate di voce in voce, senza mai perdere autenticità. La finestrella dell’anima, o Seelabalgga, è un’usanza

walser molto particolare: si tratta di una piccola apertura, dalle

fattezze di una finestra in miniatura, costruita nella parete della

Stube e spesso sormontata da una croce. A volte questo pertugio

viene chiuso con un blocchetto di legno o con un’anta scorrevole.

Si narra che questa “finestrella” venisse aperta alla morte di un famigliare per liberarne l’anima e permetterle di raggiungere i ghiacciai del Monte Rosa dove avrebbe fatto ammenda dei peccati commessi in vita. La finestra veniva poi richiusa poco dopo per evitare che l’anima trovasse la via del ritorno, rimanendo intrappolata in casa.

Storia

la capanna

regina margherita

Torino, 14 luglio 1889: l’Assemblea dei soci del CAI delibera la realizzazione di un rifugio ad alta quota e nell’agosto 1893 viene inaugurata la Capanna Regina Margherita.

Le origini della storia

Intitolata alla Regina Margherita di Savoia, all’epoca sovrana d’Italia,

la Capanna Margherita viene inaugurata il 18 agosto 1893 e si riporta fosse costata un totale di 17,094 lire e 55 centesimi. La bellezza del luogo in cui sorge non ha prezzo.

Realizzarla fu senz’altro un’impresa: creata prima a valle, poi

sezionata e trasferita in cima al Rosa grazie all’aiuto di muli e

portatori, fu infine riassemblata in vetta.

Tanti i record che può vantare: non solo è il rifugio più alto d’Europa,

ma è anche sede della più alta stazione meteorologica d’Europa e,

dal 2004, grazie al Cai di Varallo Sesia, ospita una piccola biblioteca

che è proprio la più alta d’Europa.

Nel 2002 riceve la certificazione UNI EN ISO 14001 che comprova il suo minimo impatto sull’ambiente circostante.

Un grande traguardo visti i suoi 70 posti letto sempre più frequentati, soprattutto tra luglio e agosto, quando centinaia di alpinisti si cimentano nell’ascesa fino a Punta Gnifetti.

La Capanna attuale non è la costruzione originale. L’edificio del 1893 viene infatti demolito nel 1979 ed è poi inaugurato il 20 agosto 1980 il nuovo rifugio-laboratorio.

In occasione del 40^ anniversario del laboratorio, la Capanna ha ospitato il progetto “DxPlanetsx”, ideato da Paolo Barichello. Un’opera che raffigura il profilo del cervello umano, al cui interno sono presenti elementi del regno animale e vegetale, a rappresentare la capacità dell’uomo di interagire con la natura difendendola o mettendola a rischio. Come non intendere quest’opera come un impegno a salvaguardare le montagne e la meravigliosa natura che ci circonda?

Storia

il monte rosa

Secondo monte delle Alpi per altezza dopo il Monte Bianco, posto lungo il confine che fa da spartiacque tra Italia e Svizzera. Il Monte Rosa si estende sul territorio italiano nei comuni di Alagna Valsesia, Gressoney La Trinitè, Gressoney Saint Jean, Macugnaga e Ayas-Champoluc.

Le origini della storia

Il Monte Rosa è il grande protagonista dell’estate e dell’inverno valsesiano: la sua sagoma imponente con la cima coperta di neve è

uno spettacolo incredibile in tutte le stagioni, specialmente da Riva Valdobbia dove mostra la sua maestosa parete sud.

Come si è guadagnato il nome di Monte Rosa? Spesso, anche

se erroneamente, si pensa che questo appellativo derivi dalle tinte

rosa che colorano il massiccio all’alba e al tramonto. O ancora che

“rosa” non si riferisca al colore bensì all’omonimo fiore, celebrando quindi un’ipotetica somiglianza tra la sua corona di cime ed i petali

di una rosa.

Il vero segreto che si cela dietro al nome attuale risiede, invece, nell’antica etimologia latina del termine “rosia”.

Rielaborato dal dialetto valdostano nel termine “rouése o rouja”, questo termine altro significato non ha se non quello di “ghiacciaio”. “Rosae” in patois, un dialetto francofono che viene parlato in Valle d’Aosta, così come in tedesco con il termine “Gletscher”: il significato è sempre lo stesso, ovvero “ghiacciaio”. Monte Rosa” significa quindi “Monte Ghiacciato” o “Monte dei Ghiacciai”, è circondato infatti da ogni versante, anche da quello meridionale, da una cerchia di nevi perenni.

Storia

vincenzo lancia

La Valsesia è il luogo natìo di un personaggio che ha fatto la storia dell’industria automobilistica italiana: Vincenzo Lancia.

Le origini della storia

Vincenzio Lancia nasce nel 1881 a Fobello, il padre produce alimenti

in scatola. Non una grande cima a scuola, Vincenzo è però appassionatissimo di motori. La sua passione lo porta a lavorare

presso l’officina di Giovanni Battista Ceirano a Torino, poco dopo assorbita dalla FIAT dove il Lancia inizia come collaudatore per poi passare a pilota nelle corse automobilistiche. Nel 1906, assieme al

suo amico Claudio Fogolin, fonda l’industria Lancia. Nella storia della casa automobilistica non si può non menzionare il modello Lambda, un’auto che rivoluziona la tecnica costruttiva!

Pare che Vincenzo Lancia sul lavoro fosse una persona rigida e inflessibile, mentre nella vita privata avesse un carattere gioviale ed estroverso.Amante della musica (soprattutto di Wagner), nel 1928

entra nel CdA del Teatro Regio, nel 1922 posa a Monza la prima pietra

di costruzione dell’autodromo, nel 1930 con altri soci fonda quella che successivamente diventa la Pininfarina e nel 1920 viene nominato Cavaliere del Lavoro.

Muore improvvisamente nel 1937 e viene tumulato nella tomba di famiglia a Fobello. Nel paese natìo rimangono i ruderi di Villa Aprilia al Lago di Baranca e Villa Lancia in frazione Montà, abitazioni della famiglia. Ma la Valsesia non si è dimenticata di lui: nel 1995 un gruppo di 13 appassionati fonda il Valsesia Lancia Story, club di amanti della casa automobilistica che organizza varie manifestazioni, tra cui “Valsesia in Lancia” e “Giovani LANCIAti” che riuniscono appassionati da tutto il mondo.

Storia

la storia

dell’ospizio sottile

Il Rifugio Ospizio Sottile si trova a quota 2484m in cima al Colle Valdobbia, nel comune di Alagna Valsesia, ma la sua storia ha radici antiche ed è davvero curiosa.

Le origini della storia

L’Ospizio Sottile è parte di un sentiero, conosciuto dai locali come

“Antica Via Regia”, che nei secoli ha collegato la Valsesia alla Valle d’Aosta, alla Francia e alla Svizzera.

Questo importante itinerario è la Grande Strada d’Aosta e, in

passato viene percorso in tutte le stagioni soprattutto da mercanti, militari ed emigranti stagionali che esportano la propria

manodopera. In inverno, complici le bufere, le tempeste di neve e le valanghe, il percorso diventa impervio e molte persone perdono la

vita nel percorrerlo. Per questo motivo, già nel 1787 vengono

costruite sul valico una cappella e una stalla, ma si capisce ben

presto che non sarebbe stata una soluzione risolutiva.

presto che non sarebbe stata una soluzione risolutiva. A fronte di ulteriori perdite di vite umane, il canonico originario di Rossa Nicolao Sottile, decide di far costruire con i propri denari nel 1823 l’Ospizio, dapprima tenuto aperto solamente nei mesi invernali e a partire dal 1833 tutto l’anno. Curioso sapere che Giacomo Clerino ne è custode per ben 23 anni.

Tra gli avventori, ricordiamo nel 1842 Ferdinando duca di Genova, nel 1856 Umberto Principe di Piemonte e Amedeo duca d’Aosta e nel 1890 la Regina Margherita di Savoia, la quale partecipa alla S. Messa del 4 agosto.

Tradizioni

la via crucis

di quarona

Un salto nel passato per scoprire le origini e la nascita della tradizione della via Crucis di Quarona.

Le origini della tradizione

1982. Al cinema escono capolavori come Rambo e Blade Runner,

nello sport l’Italia vince il suo terzo Campionato Mondiale di Calcio,

nel mondo della musica gli ABBA annunciano il loro scioglimento.

E a Quarona? In questo affascinante borgo della Provincia di Vercelli, due quaronesi, Ugo Zanella e Giorgio Beltrametti, hanno un’idea

tanto bella quanto difficile da realizzare: illuminare per la sera di

Natale la chiesa di San Giovanni al Monte. Un’impresa resa ancor

più complicata dalla mancanza di una strada che colleghi la Chiesa

al borgo e che consenta di Portare su tutti gli strumenti necessari.

L’impresa, nonostante le difficoltà, riesce.

Tant’è che il Paese può, per la prima volta nella storia, osservare la Chiesa illuminata a mezzanotte.

Questa fantastica avventura dà loro l’idea per un’impresa ancora più grande: organizzare, durante il periodo pasquale, una via crucis in partenza dalla chiesa parrocchiale, con l’aiuto di Don Gaudenzio.

Così, dalla Pasqua del 1983, la Via Crucis di Quarona diventa un appuntamento irrinunciabile per la Valle, che dona ogni volta emozioni magiche e mistiche, riavvicinando i presenti al significato più sacro della Pasqua per riscoprire insieme le scene della Passione di Cristo.

Leggenda

IL PONTE

DELLA GULA

Don Luigi Ravelli scrive: “Quelle pareti impervie slanciate al cielo e strapiombanti sovra il profondo baratro, la strada quasi aerea che s’apre temerariamente il passo attraverso i ferrigni fianchi del monte, i due ponti che arditamente scavalcano quella stretta paurosa, e le stesse acque del Mastallone che chiuse in quell’imo recesso non rumoreggiano ma, colorate d’un verde cupo, se ne stanno tristemente silenziose,… tutto agghiaccia l’animo e stringe il cuore sgomentato”.

Le origini della leggenda

Uscendo da Varallo e superato il bivio per Cervarolo per inoltrarsi in

Val Mastallone si incontra l’Orrido della Gula, sormontato da un antichissimo ponte in pietra, stretto e con sponde basse. Può

capitare di non notarlo subito, nascosto dietro ad una curva, ma lo spettacolo che vi attende giustifica una sosta per osservare il

fondovalle che si restringe fino a formare una forra tra due alte

pareti di roccia che incorniciano un orrido profondo e dall’incredibile bellezza. Le acque placide del Mastallone scorrono lente e cupe ed è solo quando il sole è a picco sul baratro che si colorano di un verde brillante, scacciando per un momento quella sensazione di sgomento dall’animo.

Il ponte che scavalca la gola ad una trentina di metri dal livello delle acque sottostanti, un tempo costituiva l’unica via di transito per gli abitanti della valle da e verso i centri abitati. Le fonti storiche non

sanno indicare una data esatta di costruzione del ponte. Nel corso di alcuni lavori di restauro avvenuti nel 1937, nella struttura è rinvenuta una pietra con incisa la data 721.

Difficile pensare che la storia di questo ponte non possa essere

intrisa di leggende. Se la storia lo ha visto essere un luogo triste

adibito a patibolo dove, anticamente, i condannati a morte venivano

gettati dal ponte senza alcun processo, le leggende vedono coinvolte

entità sovrannaturali di ogni tipo fino a scomodare il Diavolo in persona.

Si dice che in alcuni giorni dell’anno sia possibile ascoltare le urla delle persone morte in seguito alla caduta dal ponte. Qualcuno afferma di aver addirittura registrato tali voci. Gli abitanti più longevi della Valle raccontano invece di strane visioni notturne, di spettri, demoni e fantasmi. In Valsesia, pochi si avventurano al buio sul ponte.

La leggenda più conosciuta narra che il ponte sarebbe stato costruito dal diavolo che lo edifica in cambio dell’anima della prima persona che l’avrebbe attraversato. Un anziano eremita, non solo accetta quel patto col diavolo ma riesce anche a superarlo in astuzia facendo passare per primo sul ponte un cane. Il diavolo così, sentendosi preso in giro, avrebbe deciso di restare nell’orrido della Gula alla ricerca di nuove vittime da trarre in inganno.

Un’altra variante della leggenda vede il diavolo condannato da un vecchio eremita della zona a costruire rapidamente qualcosa che potesse agevolare il superamento dell’orrido, pena la definitiva ricacciata all’inferno. Il diavolo allora in una sola notte porta a termine la costruzione del ponte che oggi vediamo e gli viene così permesso di continuare a restare nascosto fra gli uomini per compiere le più orribili malefatte.

Tradizioni

il puncetto

La tradizione del puncetto valsesiano: un pizzo ad ago tipico dell’alta Valsesia, la cui lavorazione ha radici molto antiche.

Le origini della tradizione

Antichissima è la storia del puncetto valsesiano, si narra che le

prime tracce di questa lavorazione artigiana si riscontrino in un

atto notarile del 1685 che certificava la decorazione a “ponchietto”

di un grande fazzoletto bianco. Il pizzo puncetto veniva infatti

utilizzato per decorare la biancheria della casa e gli abiti

tradizionali degli abitanti della Valsesia.

Ma cosa significa “puncetto” e cosa rende questa lavorazione così

unica? Il termine “punc” traduce dal dialetto valsesiano “punto”. Il puncetto valsesiano si differenzia da uncinetto e lavorazioni simili perché si realizza con un semplice un ago e del filo di cotone. La

tecnica si tramanda ormai da secoli e il segreto è la pazienza

infinita degli artigiani valsesiani: unendo fra di loro migliaia di piccoli nodi con ago e filo, si creano, in un susseguirsi di pieni e di vuoti, i

preziosi ricami che vanno poi ad ornare vestiti, mobili e finestre.

Si dice che per i disegni si traesse ispirazione dall’osservazione del mondo circostante, come per esempio i cristalli di ghiaccio che compongono i fiocchi di neve.

Lo schema del puncetto si realizza prima su un foglio a quadretti e poi si inizia ad annodare punto per punto. Il risultato è un pizzo così resistente che pare un tessuto. Il filo utilizzato per il puncetto è in genere cotone, ma si trovano anche puncetti in seta. La tecnica del puncetto rivive ancora oggi, anche se con scopi un pochino diversi. Se una volta si decoravano vestiti e abiti tradizionali, ora il puncetto si utilizza sempre più spesso per decorare gioielli come orecchini, cuscini per le fedi o biancheria per la casa.

Storia

la stria gatina

La storia della Stria Gatina tratta di stregoneria e suggestione popolare e ha come sfondo Cervarolo, ora frazione di Varallo.

Le origini della leggenda

La storia della Stria Gatina inizia a Cervarolo, un’ incantevole

comunità poco sopra Varallo, il 22 Gennaio 1828. La signora

Margherita Guglielmina De Gaudenzi, di 64 anni, viene trovata brutalmente assassinata nella sua casa, dove viveva con la figlia

Marta Maria. Per capire le vere ragioni di questo gesto bisogna

però fare un leggero passo indietro temporale.

Margherita era considerata una “strìa”, un termine che si va a sovrapporre a quello di “strega” che si usa nel Medioevo per

identificare le donne accusate di praticare arti magiche oscure.

Abile nelle arti curative e negli impacchi, veniva descritta dai suoi contemporanei come molto petulante e noiosa, “…alta, con una faccia deforme, nera, bitorzoluta…” (Giuseppe Lana, Errori volgari nella fisica, Milano, 1830).

Un giorno, due ragazzi di Cervarolo, abbattono un albero di noce

situato in un terreno che un tempo apparteneva a Margherita. Dopo pochi giorni uno dei due muore di una malattia misteriosa, mentre l’altro giace in fin di vita. Subito al paese si grida al maleficio e due uomini, tra cui il fratello del morto, attuano una spedizione punitiva per eliminare l’ombra della stregoneria dal paese.

Dopo l’assassinio di Margherita i due fuggono e di loro non si ha più traccia. Sono processati in contumacia per omicidio e condannati a 7 e 10 anni di reclusione, pena poi annullata 3 anni dopo, nel 1831, grazie all’indulto generale concesso da Re Carlo Alberto, nuovo Re del Piemonte.

C’è un’effigie su pietra a Varallo, posta sulle rive del fiume Mastallone a ricordarla: “In memoria della Stria Gatina, ultima strega massacrata in Italia, trucidata a Cervarolo di Varallo il 22. 1. 1828, custode dell’antica sapienza montanara”.

Tradizioni

le miacce

Le Miacce in dialetto valsesiano sono conosciute come Mijacci e in lingua Walser si dicono Miljntscha. Street food, specialità tipica, dolci, salate: le miacce si possono definire in tanti modi ma restano una delle specialità più tipiche della Valsesia.

Le origini della TRADIZIONE

Figlie di una cucina povera ma sostanziosa, le miacce sono cialde sottilissime tipiche della cucina valsesiana, così versatili da poter

essere gustate nelle più svariate preparazioni.

Ogni famiglia custodisce la propria ricetta, più o meno rimaneggiata negli anni, anche se la base per una pastella doc rimane sempre la stessa: farina bianca, a volte stemperata con farina di mais, latte,

uova.

Le miacce sono un piatto semplice e sfizioso, nato per sedersi intorno

al fuoco e scaldarsi la sera, raccondandosi storie tanto che la frase

“fare miacci” in dialetto valsesiano significa proprio “tirar tardi”.

Il vero segreto per la realizzazione delle miacce perfette è il particolare strumento di ferro usato per la cottura, formato da due pesanti dischiincernierati tra loro, collegati a lunghi manici per la manipolazione della cialde.

Gustate croccanti al naturale sono uno snack perfetto, ripiene di saporita toma valsesiana o di mocetta, un affettato tipico, sono ancora più gustose. Per gli amanti del dolce, c’è l’imbarazzo della scelta: dal più tradizionale ripieno panna e mirtilli, al miele, alla marmellata fatta in casa o alla golosa crema di nocciole.

Leggenda

IL DAU

Nelle valli ghiacciate del Sesia, si narra della presenza di una strano animale: il Dau.

Le origini della leggenda

Il Dau, o Dahu, è un animale leggendario molto conosciuto dalle popolazioni delle aree montane europee, dai Pirenei alle Alpi. Si tratta

di un indefinito incrocio tra cerbiatto e capra con la buffa caratteristica di avere due gambe notevolmente più lunghe da una parte rispetto all’altra che gli consentirebbero di proseguire su coste di ripidi pendii senza alcuna difficoltà.

La particolarità è che le gambe più corte sono sempre dalla stessa parte e quindi tutti i Daù costeggiano le montagne rimanendo sempre alla stessa quota e procedendo sempre nello stesso verso.

Numerose sono le persone che giurano di averlo avvistato sui ripidi pendii del Monte Rosa!

Leggenda

la processione delle sette marie

La domenica delle Palme si tiene a Varallo uno dei tradizionali riti della Settimana SantaL la Processione delle Sette Marie è una delle più sentite coinvolgenti tradizioni per i Varallini e i Valsesiani.

Le origini della leggenda

La “Processione delle Sette Marie”, dette anche “Pie Donne” o “Sette Sorella” è un’antica tradizione che vede un corteo si ritrova davanti alla Collegiata di San Gaudenzio nel primo pomeriggio, da dove inizia la sfilata per le vie del centro, per poi salire al Sacro Monte lungo la strada pedonale che parte dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie. La processione viene poi condotta alla Basilica dove si celebra la Santa Messa.

La particolarità di questa processione è il gruppo delle “Sette Marie” che apre il corteo. Ma quali sono le origini di questa processione?

Non vi sono documenti che consentano di determinare l’origine delle Sette Marie alle processioni che si svolgevano a Varallo durante la Settimana Santa. La loro presenza potrebbe collegarsi ad analoghe tradizioni presenti in Piemonte, dove infatti si possono trovare cerimonie che mostrano analogie con la processione varallese, specialmente in rapporto alla presenza nel corteo di ragazze e giovani che indossano abiti particolari. A Varallo la drammaticità delle processioni era costituita proprio dalla particolare presenza delle Sette Marie, il cui numero potrebbe simbolicamente riferirsi ai Dolori di Maria.

Leggenda

CECCA E

Marcantonio

Le origini delle famose maschere del carnevale varallino sono antiche, da ricercarsi a partire dalla seconda metà dell’Ottocento.

Le origini della tradizione

Si incontra la figura della maschera di Marcantonio per la prima

volta nel 1874, quando è citato nel testo di una canzone dialettale

e a seguire nel 1897, anno in cui veine descritta nel testamento

pubblico: “Marcantoniu Carlavèe è figlio abortito di ignoti, di

professione falabracco, nato sotto il solito cavolo e come tutti gli

altri simili prodotti della bontà della valle, trasportato e allevato per carità e con elemosine cittadine nel brefotrofio comunale”. Secondo

la tradizione popolare Marcantonio è il re dei Dughi e dei Falchetti

(gli abitanti di Varallo nuovo e Varallo vecchio), nato dalla Veggia Pasquetta e dal Vecchio Bacucco. Inizialmente però la maschera è simboleggiata da un pupazzo che viene bruciato sul carro, non da

una persona fisica.

La prima interpretazione da parte di un uomo risale al 1905, quando Cleto Imazio, fratello di Arrigo, il poeta detto “Cliss”, veste i panni di Marcantonio durante il carnevale. Quell’anno, Cleto è accompagnato dall’avvocato Vincenzo Negri che interpreta la Cecca. Infatti, la

maschera femminile è per oltre mezzo secolo interpretata da un uomo travestito. Sarebbe stato infatti troppo audace a quei tempi avere un’interpretazione femminile. Solo nel 1948, si avrà una donna, la signorina Valeria Zanone della Crosa, a ricoprire il ruolo della Cecca. Negli anni del dopoguerra si da poi avvio alla consuetudine di eleggere la maschera ogni anno durante il veglione che precede la patronale di San Gaudenzio, che da allora in poi prende il nome di “Ballo della Cecca”.

Leggenda

la CITTà PERDUTA

DI FELik

La leggenda di una città leggendaria di nome Felik, situata ai piedi del Rosa, si tramanda in Valsesia da generazioni.

Le origini della leggenda

Si racconta di una città leggendaria, ai piedi del Monte Rosa, di nome Felik. Era situata sopra i 4000 metri, tutta lastricata, e favoriva le vie

di comunicazione tra i due versanti della montagna. Una sera

d’autunno, un viandante stanco e assai malandato chiese ospitalità

alla città ma fu respinto. Egli allora attirò una maledizione su quella ricca ma egoista città, tanto che iniziò a nevicare ininterrottamente

e la città fu sepolta interamente dalla neve, lasciando il posto a

quello che ad oggi è il ghiacciaio del Lys.

A questa leggenda si ricollega quella della “Valle perduta”, tramandata dalle popolazioni Walser rifugiatesi in Valsesia. Un tempo, a nord del Monte Rosa, si dice esistesse una valle verde e rigogliosa, ricca di

pascoli e boschi. Questa valle sarebbe stata sommersa dai ghiacciai durante una serie di inverni molto rigidi. Da qui il nome “das verlorene Thal” – “la Valle perduta”.

Come ogni leggenda, anche questa contiene un fondo di verità. Nel 1778, sette giovani di Gressoney partirono alla ricerca di questa valle, convinti che al di là esistesse una sorta di paradiso terrestre. Riuscirono a scalare la montagna arrivando fino ai 4178 metri, dando così il nome di Entdeckungsfelsen (Roccia della Scoperta) al picco raggiunto. Interessante notare come, nelle carte geografiche di fine ‘600, sia indicata una valle tra il massiccio del Monte Rosa e il Vallese svizzero, oggi non più esistente.